天气渐热,加上暑期到来,带孩子去游泳馆消暑成了家长的一项选择。然而,武昌的邓女士却遭遇了一系列尴尬事,更衣室内更衣时,不断有其他妈妈带着小男孩闯入。武汉游泳场馆有没有相关规定?家住武昌的邓女士今年快4

正文摘要:

天气渐热,加上暑期到来,带孩子去游泳馆消暑成了家长的一项选择。然而,武昌的邓女士却遭遇了一系列尴尬事,更衣室内更衣时,不断有其他妈妈带着小男孩闯入。武汉游泳场馆有没有相关规定?家住武昌的邓女士今年快40岁,她有一个9岁的女儿马上上小学四年级。好不容易遇到周末自己有空,7月1日下午,邓女士在某团购网上购买了一张游泳馆的亲子票,希望好好陪女儿度过这半天时光。想着女儿开始有性别意识,邓女士拉住了往里面冲的女儿。好不容易等小男孩换好泳裤出来了,邓女士才带女儿进了更衣室。中南民族大学游泳馆馆长介绍,该馆也明确规定3岁以上男童不能进入女更衣室。3岁女儿0度天要穿裙子妈妈放行究竟是怎么一回事,跟随小编一起看看吧。

有福不会享、有钱不会花、有权不会用,她一生为国奉献却鲜为人知

“因为你们要问王先生的事,我才答应得这么爽快。”这是见到《环球人物》记者后,85岁的段存华说的第一句话。

她口中的王先生,是中国铀同位素分离事业的理论奠基人王承书,亦是参与研制中国第一颗原子弹为数不多的女性之一。

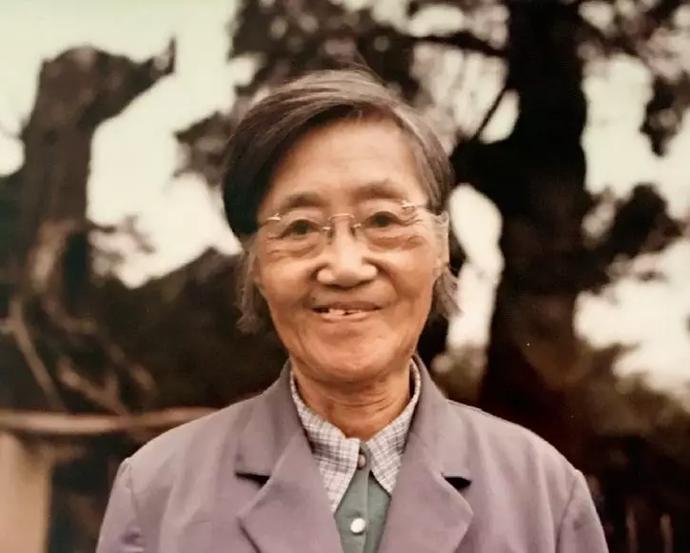

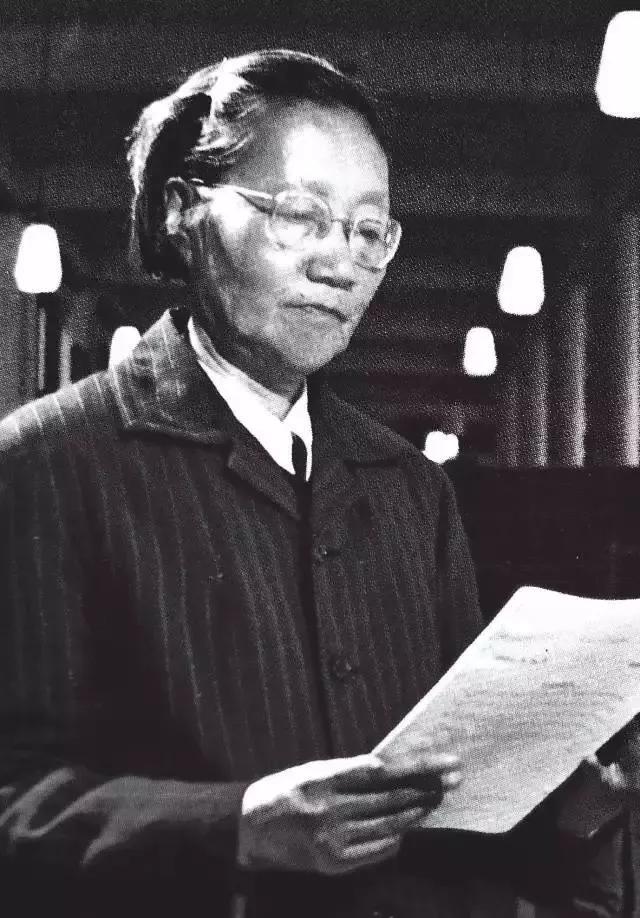

王承书

69年前的那个10月,开国大典上的礼炮声响彻云霄,牵动着远在海外的王承书的心;54年前的那个10月,新疆罗布泊上空的蘑菇云震动世界,而千里之外的北京,参与原子弹研制的王承书日子一如往常,没有因此家喻户晓,没有因此广为人知。

她为了国家选择隐姓埋名30年,死后依旧少有人提起。“她在乎这个吗?她最不在乎这个了,但我在乎。”段存华曾以很多受人关注的身份面对媒体,比如中共元老段君毅的女儿,比如原国家轻工业部副部长,而这一次,她作为王承书的学生端坐在记者面前。

2018年9月14日,段存华在北京家中接受记者采访。(《环球人物》记者 侯欣颖 / 摄)

“没有她,我们至今还是瞎子”

我和王先生前后脚进入了北京原子能研究所——我是在1957年,从北大物理系毕业后接受的分配;她是从美国回国后,1958年从近代物理研究所调了过来。不过最开始,我在铀同位素分离研究室,她在热核聚变研究室,并不在一块儿。

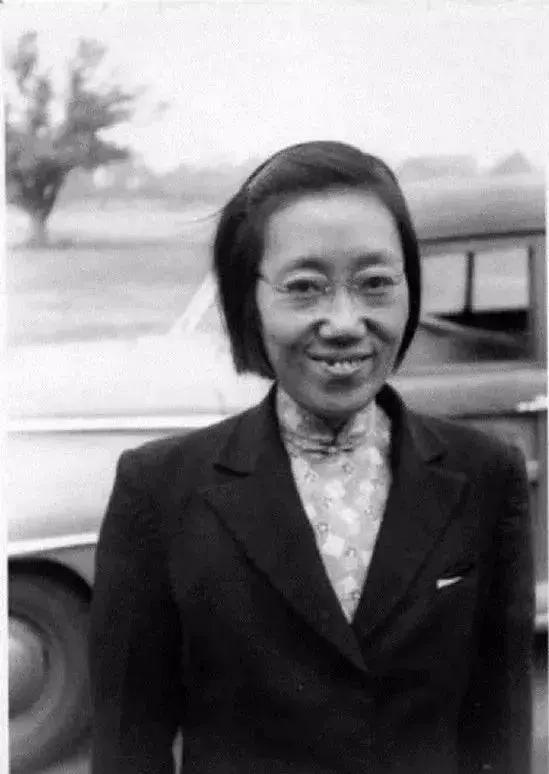

在我们大院里,王先生很引人注目,因为她个子很高,冬天也穿着裙子、单鞋,但手上会戴双皮手套,一看就是有气质的大知识分子。我早就知道她,但真正认识是在1961年。那时中苏关系恶化,苏联撤走了援华的专家,能搬走的资料全搬走了,搬不动的机器扔在那里,没人会用。国家决定派一批中国专家前来支援,王先生就被调到我们铀同位素分离研究室。

我们那儿负责研究原子弹的原料铀,原子弹爆炸就是用铀—235产生原子裂变而来。但铀矿石中铀—235的含量只有0.7%,要通过几千台机器,进行非常复杂的浓缩,才能得到可使用的丰度90%以上的铀—235。这是一项极其艰深的技术,当时只有美国、苏联和英国掌握了。我们有苏联没搬走的设备,却不知道设备运行的原理,更不清楚遇到问题该怎么解决,脑子里一片空白。

调来的专家里,有人负责搞化工、有人负责关键部件,而王先生负责把理论搞清楚。其实王先生一开始也搞不懂。她在国外研究的是大气中的稀薄气体,原子弹也好,铀同位素分离也好,都是不搭界的事。时任第二机械工业部副部长钱三强找到了她,问她愿不愿意为了国家改行,“请你考虑考虑”。王先生想都没想,当场就说:“不用考虑,我愿意服从领导的安排。”

王先生答应得爽快,却不是不清楚这个决定背后的难处。她后来曾对人说:“年近半百,转行搞一项自己完全不懂的东西,不是件容易的事,但再一想,当时谁干都不容易,何况我在回国之前就已暗下决心,一定要服从祖国的需要,不惜从零开始。”改行二字,说起来简单,但只有我们搞科研的人才明白背后的破釜沉舟、不计名利。

当时,理论组只有我和几名北大的同班同学,总共三四个年轻人。王先生一到,先从我们手里借走了“三本经”,也就是我们跟着苏联专家学习时抄录的3本讲义笔记。我们听是听了,抄是抄了,其实一点儿没懂,因为里面讲的东西都离我们太远了。王先生拿着“三本经”,把自己关在屋子里,废寝忘食地看。等她看懂了,就给我们办学习班。在哪儿办?帐篷教室里。因为没有多余的地方,我们只能找个露天的地方,搭个帐篷当教室。

王先生讲课方式很特别,总是先问我们:“你们都看懂了吗?”然后让我们一个人讲一段。我们一边讲,她就一边提问和指导。我们的课堂氛围特别好,大家能随意发言、讨论、提出不同意见,不会因为我是小技术员就不敢说话,也不会因为你是大科学家我就全听你的。

除了教我们,王先生还用手摇计算机和计算尺做了大量的计算工作,算出设备的稳定态。别人算的时候左手敲键,右手列算式,她因为力气小,左手敲不动键,只能用右手中指压在食指上,一下一下敲键,然后再拿起笔,记下计算出的结果。后来,几千台设备取出的铀—235还是有杂质,我们才知道几千台设备之外的另外几百台设备,原来是作进一步净化用的。这几百台设备要怎么级联、怎么使用?谁都不知道。这时候又是王先生起了作用,算出了要怎么用才能分开杂质。

段存华(左)及当年理论组的同事与王承书(中)合影。

因为理论很难懂,所以总有人问,王承书到底做了什么贡献?在我心里,这些就是王先生最大的贡献。我跟别人解释,别人都不理解,太专业了。但凡是我们这行的人,都知道她有多重要。

当时铀浓缩工厂建在兰州,但为了方便研究,我们在北京搞了个模拟的小厂,先在小厂这边实验成功了,再应用到兰州的大厂去。有一次,大厂突然说设备取不出铀—235了,我和另一名同事就被派去看看。到了那里,我要来了浓度曲线,一看已经破坏了平衡,就让他们停止取料,等形成新的平衡后再取,果然很快就好了。于是有人说,你们学理论的还有点用嘛。我们听得又好气又好笑,我们看的不只是几条线和数字,而是它反应的原理。回到北京,我对王先生说:“多亏了您,教会了我们,我们可给您长脸了。”

没有她的贡献,我们至今还是瞎子。

“张文裕又不是养不起你”

我和王先生一起工作时,她快50岁了,关于她早年的经历,我问过她本人,也从别人那里了解了一些。

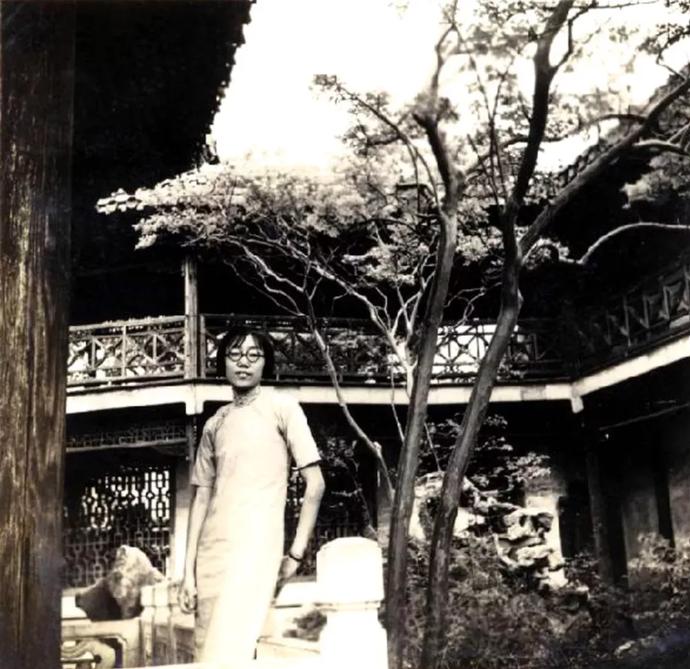

1912年,王先生出生在上海一个书香之家。她的父亲中过进士,后来被送到日本留学;她的母亲出身扬州名门,被誉为“晚清第一园”的何园便是王先生外祖家。王先生是家中的二女儿,上有一姐,下有两妹,她们的名字分别来自《诗经》《书经》《礼记》《易经》,取为“诗、书、礼、易”。名字虽这么取,父母教女却颇为封建,认为“女子无才便是德”,要她们做孝女、贤妻、良母。

王承书在何园生活时留影。

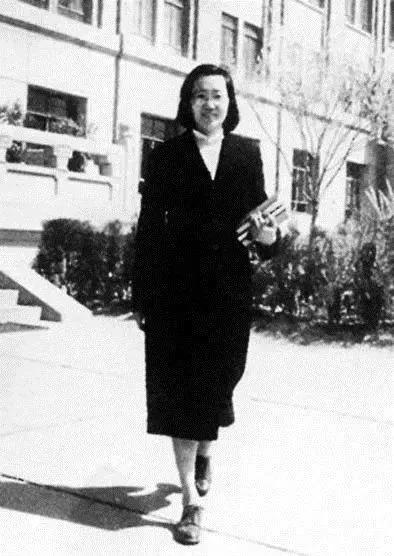

大抵是这个原因,王先生与姐妹们性格颇为内向,不爱说话。但内向不等于软弱。1930年,王先生先以优异的成绩被保送到燕京大学,又毫不犹豫地选择了几乎没有女子就读的物理系——她是上、下两个年级中唯一的女生。

在燕京大学,王先生结识了自己后来的丈夫,也是她的导师、物理学家张文裕。两人在大学里相爱,在战乱中结成夫妻。1939年成婚后,王先生就跟着张先生去了昆明西南联大。

张先生在物理系教书,王先生却失去了人生的方向。就在这时,她得知美国密歇根大学有一笔奖学金,专门提供给亚洲有志留学的女青年,但规定不给已婚妇女。“为什么已婚不行?女子能否干事业,绝不是靠已婚与未婚来裁定的。”不服气的王先生给奖学金委员会写了信,坦陈了自己的情况,也表明了决心,最终获得了录取通知书。

有相熟的朋友质问王先生:“王承书,张文裕又不是养不起你!你怎么一个人跑到美国去!”王先生生气地回答:“我为什么要他养?我为什么不能自己念书,自己工作?”

王先生去得坚决,美国的生活却也艰苦——遭遇过歧视,面临过拮据,却从未弯过脊梁。博士论文答辩时,王先生提出了一个新的观点,导师认为不对,连说3次“No”。王先生对自己的研究和思考有信心,也镇定地回答了3次“Yes”,接着做了详细的阐述,最终获得导师的赞同。

但我最难忘的,是王先生对我讲的一件小事。

在美国时,她为了省钱,无论去哪儿,都是步行。她走得很快,因为只要看到美国人走到她前头,她就一定要超过他。正因为有这样一股不服输的劲儿,才支撑着王先生走得比别人都要远。

“国家不要给我那么多钱”

王先生去了美国不久,张先生也受普林斯顿大学之邀,跟了过去。两人还在那里生了一个儿子。王先生在美国的学术也做得很出色——她与物理学权威乌伦贝克共同提出了一个震动学界的观点,即以两人名字命名的“王承书—乌伦贝克方程”。有人说,王先生如果留在美国,拿诺贝尔奖是迟早的事。我无法评价这是否过誉,但回国确实是王先生和张先生抛下一切做的决定。

当时,美国政府有一条禁令:凡是在美学理、工、农、医的科学家都不允许回新中国。王先生和张先生都在被禁之列。直到1954年,周总理在日内瓦会议上谴责了美方的强盗行径,美国政府才在国际舆论的强压之下,不得不逐步解除禁令。

王先生和张先生得知后,一边把书刊打包悄悄邮寄回国,一边锲而不舍地向美国政府递交回国申请。驳回来,又递交上去;再驳回来,再递交上去……终于在1956年得到了放行。

我问过王先生,当年为什么会回国。王先生答得简单,只说自己想回来,回中国做贡献。她不爱说漂亮话,做的永远比说的多。为了搞科研,她常年住在集体宿舍,很少回家,顾不上丈夫、幼子;为了带队伍,她言传身教,直到80岁高龄还拿着放大镜一篇篇看学生论文;为了保密,她从国内、国际的物理学术殿堂销声匿迹,再没在学术刊物上发表过论文,连给学生的著作审校也不愿署名……在我心里,她是一个很真的人,做科学研究是真,真下功夫;做人也真,真心无愧。

1961年,王先生加入了中国共产党。从那一天开始,她就从280多元的工资里拿出200元交党费,剩下的80多元里,还要拿出一部分去资助学术活动和生活困难人员。党委劝她:“王先生,你不能这么交,你还得生活呀。”王先生摇摇头:“我既然入了党,就要给党做贡献。我用不了这么多钱,国家不用给我那么多钱。”后来,张先生去世了,王先生又将两人一生的积蓄,以张先生的名义全捐给了“希望工程”。如今,在西藏萨迦县,还能找到那所以张先生名字命名的文裕小学。

有人说王先生是“有福不会享,有钱不会花,有权不会用”。好像确实是这样,她这一生,一直在付出、在给予。如果说她最后还留下了什么,我就读一读她的遗书吧——

虚度80春秋,回国已36年,虽然做了一些工作,但是由于客观原因,未能完全实现回国前的初衷,深感愧对党、愧对人民。死是客观规律,至于什么时候我却是未知数,“笨鸟先飞”,留下自己的几点希望。

1)不要任何形式的丧事;

2)遗体不必火化,捐赠给医学研究或教学单位,希望充分利用可用的部分;

3)个人科技书籍及资料全部送给三院;

4)存款、国库券及现金等,除留8000元给未婚的大姐王承诗补贴生活费用外,零存整取的作为最后一次党费,其余全捐给“希望工程”;

5)家中一切物件,包括我的衣物全由郭旃(即王承书儿媳)处理。

1994年6月18日,王先生在北京病逝,享年82岁,生前身后干干净净。

作者:段存华(口述)《环球人物》记者 郑心仪(整理)

(来源:环球人物杂志)

尴尬了!妈妈带女儿游泳馆更衣,却总有男孩被带进女更衣室

文/楚天都市报记者周萍英 实习生叶紫 图/楚天都市报记者刘中灿

天气渐热,加上暑期到来,带孩子去游泳馆消暑成了家长的一项选择。然而,武昌的邓女士却遭遇了一系列尴尬事,更衣室内更衣时,不断有其他妈妈带着小男孩闯入。带异性娃娃进更衣室该不该?武汉游泳场馆有没有相关规定?如何化解尴尬?楚天都市报记者进行了探访。

带女儿游泳 遭遇更衣室的尴尬事

家住武昌的邓女士今年快40岁,她有一个9岁的女儿马上上小学四年级。随着6月底期末考试的结束,每天如何陪娃成了她的主要任务。

好不容易遇到周末自己有空,7月1日下午,邓女士在某团购网上购买了一张游泳馆的亲子票,希望好好陪女儿度过这半天时光。

带着女儿来到位于青山的这家游泳馆。虽然在入口处就发现和她一样带孩子来消暑的家长很多,但是看着女儿小丫兴奋的脸,她还是选择排队等候进更衣室。

然而,刚走到女更衣室门口,她就发现门口有个四五岁的小男孩,正抱着个白色塑料袋站在没有隔断的箱子前。小男孩的身边是一个长发女子正在脱衣服。一边脱衣服一边说:“妈妈马上就好了,你把袋子里你的泳裤拿出来妈妈给你换。”

想着女儿开始有性别意识,邓女士拉住了往里面冲的女儿。不好直接说明,她借口里面人太多,等一会儿再进去。

好不容易等小男孩换好泳裤出来了,邓女士才带女儿进了更衣室。然而,让她尴尬又恼火的事情发生了。她刚脱下连衣裙,一个年轻女人带着一名三四岁的男孩走了进来。还打开了她旁边的储物柜。

见此情景,邓女士下意识地将裙子捂在胸前。随后立马侧身,把面对衣柜脱衣服的女儿拉到了自己身侧挡住视线。“我蛮想让那个女的把孩子带出去,但是看着孩子小,自己也是有孩子的人,忍忍就算了。”邓女士说。

没承想,这边的不快还没消散,后面又冲进来一个胖乎乎的男孩,看着有七八岁的样子。这小男孩胆子比较大,一进来还到处跑找衣柜。邓女士跟随后而至的短发家长说:“孩子这么大了,这是女更衣室,能不能让他出去呢?”她的提议立马引来另外几个年轻女孩子的附和。

谁知这名家长一听就怒了:“你们凭么事让他出去?我一个人带他来,未必把他丢外面?丢了你们负责啊?”一听这架势,邓女士没再做声,赶紧拉着换好衣服的女儿就离开了。

“要不是看女儿在身边,我非要跟她吵一架不可。后来我跟工作人员反映了,他们也说没办法管不住。”邓女士气愤地对记者说。

大多场馆无明确规定 可考虑设“亲子间”

4日,记者来到邓女士所说的这家小区内的游泳馆。游泳馆工作人员告诉记者,她也不记得具体发生了什么事,但是这样的情况并不鲜见。特别是暑假期间,每天都有妈妈带着儿子进女更衣室的情况发生。“女孩子都不会被带进男更衣室。男孩子进女更衣室的多。我们只能提醒没办法阻止”。至于原因,“有的是怕孩子出事,有的认为孩子小没有这个意识”。

这样的情形很普遍。记者分头走访武汉三镇近20家游泳场馆发现,大多小型场馆没有明确规定不能带异性小朋友进更衣室。

一些上规模的场馆则对此早有对策。记者在洪山广场附近的武汉英东游泳跳水馆采访时,正遇到一对老人带着大约五六岁的男童在前台咨询,后来这名儿童由场馆服务人员带进男更衣室,两位老人并未进入场馆内。记者在其大厅的游客须知里看到,其中第五条明确规定,必须由同性父母带领孩子进入更衣室。工作人员介绍,无论是年龄大小,该馆规定男性一律不得进入女更衣室。为避免孩子独自在更衣室有滑到摔跤等安全问题,管理人员会帮忙给和大人分开的孩子更衣。

中南民族大学游泳馆馆长介绍,该馆也明确规定3岁以上男童不能进入女更衣室。“很多妈妈带着小孩来游泳,十个来游泳的人中大约会有一两个想要带儿子进更衣室的情况。因为这个问题和我们工作人员起争执的不在少数,有的家长还会辱骂工作人员,但即便如此我们宁愿不让他们消费也不会放行。”

如何解决尴尬?一名从事健身行业多年的健身馆馆长称:“现在孩子性意识较早,带着孩子进异性更衣室反而害了他。解决办法很简单,可以让工作人员帮忙更衣或看管,可在家里或车上给孩子换好泳衣再来。有条件的场馆可考虑设亲子更衣间。”

婚姻学堂

婚姻学堂